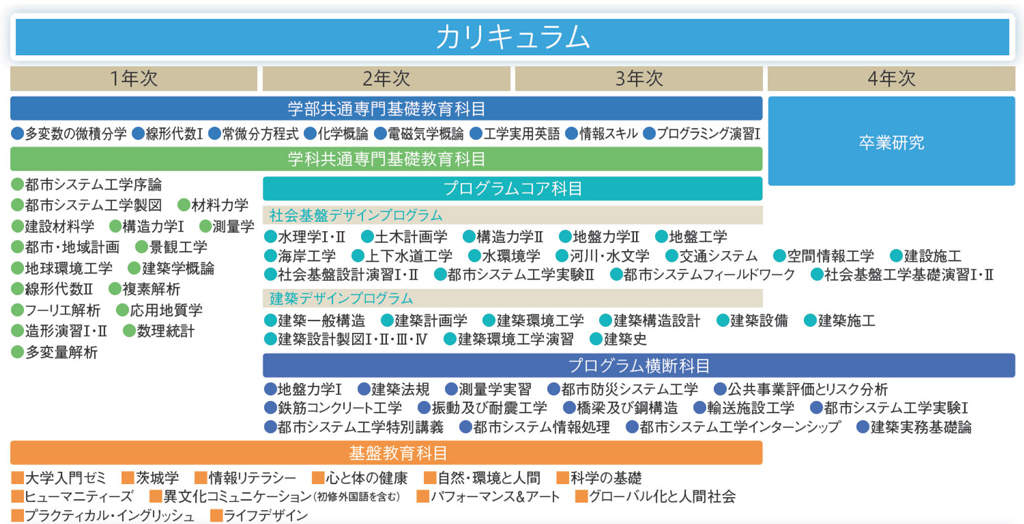

カリキュラム・授業

沿革

茨城大学都市システム工学科の前身は、1981年(昭和56年)に設立された建設工学科です。建設工学科の実績を受け継いで、1990年(平成2年)には茨城大学工学部改組の一環として、都市システム工学科が設立されました。都市システム工学科は、自然環境、人間社会、そして社会基盤施設を相互依存的なシステムとしてとらえ、社会基盤施設の建設・管理、環境管理、都市計画及び関連分野の幅広い教育を行うことを設立の理念としています。この理念は、個々の要素技術にとどまらず、都市・地域における安全・環境・生活質向上を総合的に達成しようという新しい土木工学を志向するものであり、その後、新しい土木工学として、持続的発展可能な社会を支える学問分野である持続可能工学の形成へと発展しています。さらに最近では、土木・建築両分野を俯瞰できる幅広い専門基礎能力と、土木又は建築の深い専門能力を兼ね備えた、土木・建築融合型専門技術者の養成が求められるようになってきたことから、1) 建築分野の教育の強化、2) 防災・減災教育の強化、3) 土木・建築の融合教育の一層の推進をコンセプトに教育課程を再編し、「土木・建築両分野における専門知識を有し、地域の防災・減災、まちづくりの分野で活躍できる専門技術者の養成」を目的とする現在の都市システム工学科に至っています。

こうした理念に基づいて、本学科は、自然環境、人間社会、そして社会基盤施設を相互依存的なステムとして捉え、安全・快適・環境をキーワードとする多面的な視点をもち、「持続発展可能な社会」の形成に貢献することのできる、自律的で個性的な新しい土木及び建築分野の工学者・技術者を養成することを目的としています。

教育理念

自然環境、人間社会、そして社会基盤施設を相互依存的なシステムとして捉え、安全・快適・環境をキーワードとする多面的な視点を持ち、「持続発展可能な社会」の形成に貢献することのできる、自律的で個性的な新しい土木及び建築分野の工学者・技術者を養成することを目的としています。

学科が目指す人材像

最近の土木及び建築分野を取り巻く情勢を踏まえると、都市システム工学科が育成する人材は、今後、社会基盤施設の建設・維持管理,都市・地域管理を担う建設会社や自治体などに進出するとともに、環境コンサルタントやソフトウエアハウス、福祉・生活支援業務、国際機関などの新しい分野、さらに個人で行う仕事など、従来の土木及び建築分野の枠を越えたより幅の広い分野で専門家として活躍することを期待しています。 このために、学科の目指す教育は以下のように特徴づけられます。

1) 時代の要請に応える技術者の育成

高度成長期のものづくり中心の工学では、成熟経済期、人口減少社会に代表されるこれからの時代に十分対応できません。生活者サイド、市民サイドに立って要素技術の統合を図ることが、新たな都市システム工学の使命です。さらに、誰もが経験したことのない時代を迎えるにあたり、自立して新分野を開拓できる技術者を育成していかなければなりません。

2) 新しい建設分野への対応

今後、従来型建設分野は国内市場が縮小する一方で、安全・安心の保障のための防災システムの強化、地球環境に配慮した持続可能な循環型社会の構築、生活質の向上などが一層求められるため、構造物の維持管理、更新、リサイクル、環境、情報化、福祉への配慮、海外市場及び途上国支援などが相対的に重要になると予想されます。それに伴って、今後必要とされる建設分野の方向性としては、a) 要素技術を統合して構造物や地域全体の姿を描く技術(デザイン技術)や都市管理や環境管理技術、b) 環境・福祉などの分野の専門的技術、c) IT、GIS、リモートセンシングなどの情報技術があげられます。

すなわち、都市システム工学科では、土木及び建築工学の基本を修めるとともに、以下のような個を尊重し自律的な人材の輩出を目指します。

1) 自分の指向を自覚し、自らの力で考えることのできる自立した人

2) 安全で、健全、豊かな社会の形成に尽くそうという意欲をもった人

3) 建設技術及び関連する情報技術の基礎を修得している人

4) 要素技術あるいは統合化技術(デザイン技術)を得意として身につけている人

これらの能力は土木及び建築工学以外の分野の職業人・社会人としても有効なものであり、本学科は卒業生が各自の志向と意欲に基づいて他の分野に進む場合にもこれを支援します。

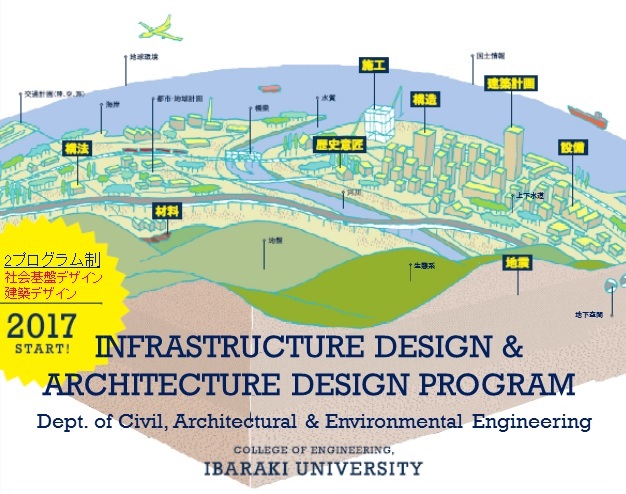

安全で、環境にやさしく、快適な都市を創る!

本学科・専攻では、「安全の創造」に向けて、地震に対する防災、地盤を含めた強くてしなやかな構造物の設計・技術を学びます。「環境の創造」では、地球温暖化に対処した自然と共生できる環境を創造するための学問を学びます。さらに、「快適の創造」では、美しい景観を保った外部空間や造形美や機能美を備えた空間の設計、都市計画の理論と実際について学びます。学科の特徴は、これらを単独で扱うだけでなく、自然環境―人間社会―構築物の相互関係を理解し、都市空間をトータルシステムとして考える視点を重視していることです。

全国でも珍しい土木と建築の融合教育とプログラム制

他の国立大学にはない土木・建築融合教育の要として、本学科(学部)では社会基盤デザインプログラム(土木指向)学生と建築デザインプログラム(建築指向)学生とがそれぞれの専門性を高めながら共に学び、分野間融合の人材を養成しています。建築から都市、地球環境に至るまでスケールを超えて分野横断的に学ぶことで、新たな時代を切り開き、現在よりも更にゆたかな暮らしを創造できる建築人材を育成します。

一級建築士を最短で取得するための「学部4年+大学院2年」の6年一貫教育

大学4年間で所定の科目・単位を修得して卒業すると、一級建築士の受験資格が得られます。本学建築デザインプログラムの大学院2年間のカリキュラムは、企業等における2年間の実務経験と同等以上であると国土交通省から認定されていますので、大学院在学中に一級建築士の国家試験に合格すれば、大学院を修了すると同時に一級建築士として免許登録が可能です。

学科の学習・教育到達目標

学科の理念・目的を実現させるために、学科における学習・教育目標を以下のように設定します。

I.時代の要請に応える技術者としての素養および基礎技能の育成

(i)「広い視野と柔軟な思考」安全・環境・生活質向上をキーワードとする土木工学及び建築領域に対する広い視野と柔軟でバランスよいシステム思考を身につける。

(ii)「地域・文化・市民社会への素養」それぞれの地域における固有の文化、社会とその規律の歴史的発達、地域や人々の相互関係や相互依存に対して理解し、社会に奉仕しようとする意欲を持ち、社会人にふさわしい幅広い知識と教養を身につける。

(iii)「環境観」以下に示す環境観を育み、持続可能な発展を支える工学技術に必要な知識と考え方を身につける。

〈環境観の視点〉

・環境は人類と生物にとってかけがえのない生存基盤であり、その保全には特別の配慮が必要である。

・都市と社会基盤施設の建設・管理を対象とする都市システム工学には、環境負荷の削減と環境保全に貢献する責務がある。

・技術者として、また一人の市民として、地球環境と地域の環境を守る意識を高め、そのために行動する。

(iv)「デザイン能力、システムの計画・設計能力」都市・地域やインフラ施設及び建築物の質を高めるために、要素を統合して構造物や地域全体の姿を描く技術(空間デザイン能力)、また都市管理や環境管理などシステムとして捉えるアプローチ技術を身につける。

(v)「課題探求能力」地域の社会自然条件の制約を踏まえ、工学基礎力と専門技術を統合化し、個人及びチームとして問題の設定及び解決に当たる課題探求能力を身につける。

(vi)「自律的・継続的学習能力」時代の変化や社会の要請に応えるために、自律的かつ柔軟に対応できる能力と、生涯にわたって継続的に学習を続ける能力を身につける。

II.新しい建設分野を担う土木・建築技術者としての基幹技術力の育成

(i)「技術者としての基礎力」工学者・技術者としての基礎力、すなわち学科の専門科目の基礎としての数学や自然(物理, 化学, 生物)の基礎学力ならびにコンピュータ操作の基礎からGIS、リモートセンシングなどを含む情報処理技術、さらに基本的なプレゼンテーション、コミュニケーション能力までを修得する。

(ii)「専門基礎学力」建築物を含む都市基盤施設の計画、設計、施工、維持管理、補修補強、運用に関する技術を修得し、それを応用する能力を身につける。

(iii)「技術者倫理」専門的職業人の果たすべき役割・責任を良く理解する。

(iv)「実際問題への応用力」土木・建築の実務と建設プロジェクトの推進に関する基本事項を理解し、自ら計画・遂行し、結果を分析・考察する能力を身につける。

JABEE認定(社会基盤デザインプログラム)

都市システム工学科の社会基盤デザインプログラムは,日本技術者教育認定機構(JABEE)の認定を受けています。JABEE認定を受けている社会基盤デザインプログラムを修了(卒業)すれば,技術士補の資格が得られ,技術士の第一次試験が免除されます。また,最短4年で第二次試験を受験することができます。

JABEEが定める知識・能力観点は次の9つです。

・(a) 地球的視点から多面的に物事を考える能力とその素養

・(b) 技術が社会や自然に及ぼす影響や効果,及び技術者が社会に対して負っている責任に関する理解

・(c) 数学及び自然科学に関する知識とそれらを応用する能力

・(d) 当該分野において必要とされる専門的知識とそれらを応用する能力

・(e) 種々の科学,技術及び情報を活用して社会の要求を解決するためのデザイン能力

・(f) 論理的な記述力,口頭発表力,討議等のコミュニケーション能力

・(g) 自主的,継続的に学習する能力

・(h) 与えられた制約の下で計画的に仕事を進め,まとめる能力

・(i) チームで仕事をするための能力

これらについての詳細は下記のとおりです。なお,JABEEの定める知識・能力観点(a)~(i)を主体的に含んでいる場合には◎印を,付随的に含んでいる場合には○印を記しています。

*学習・教育到達目標とJABEE基準との対応 表1

*学習・教育到達目標とその評価方法及び評価基準 表2

*学習・教育到達目標に対するカリキュラム設計 表3

*学習・教育到達目標を達成するために必要な授業科目の流れ 表4

取得できる資格一覧

| 資格 | 対象 プログラム |

内容 |

|---|---|---|

| 技術士 | 社会基盤DP | 学部卒業生は第一次試験が免除、技術士補の資格。実務経験4年以上(博士前期課程修了生は実務経験2年以上)で第二次試験の受験資格。(社団法人 日本技術士会) |

| 測量士 | 社会基盤DP 建築DP |

実務経験1年以上で資格。(国土交通省 国土地理院) |

| 測量士補 | 社会基盤DP 建築DP |

卒業時に必要書類を国土地理院に提出すると資格。 (国土交通省 国土地理院) |

| 水道技術管理者 | 社会基盤DP | 「上下水道工学」の単位を取得して卒業後、実務経験2年以上で資格。(公益社団法人 日本水道協会) |

| 土木施工管理技士 | 社会基盤DP 建築DP |

実務経験1年以上で2級、3年以上で1級の受験資格。 (財団法人 全国建設研修センター) |

| 建設機械施工技士 | 社会基盤DP 建築DP |

実務経験3年以上で1級の受験資格。 (社団法人 日本建設機械化協会) |

| コンクリート技士 コンクリート主任技士 |

社会基盤DP 建築DP |

実務経験2年以上で技士、4年以上で主任技士の受験資格。(社団法人 日本コンクリート工学協会) |

| 建築士 | 建築DP |

学部卒業生は実務経験無しで木造および一級、二級の受験資格。博士前期課程修了生は試験合格後、実務経験無しで一級建築士の免許登録可能。(財団法人 建築技術教育普及センター)

|